- #TIPS

ECリピート率改善の秘訣!売上を安定させる具体的な施策も解説!

あなたのECサイトのファンを増やし、売上を安定させる「リピート率」改善の秘訣とは?顧客が何度も戻りたくなる購入体験の作り方から、効果的な7つの施策までをプロが解説。LTVを最大化し、広告費に依存しない経営を目指しませんか?

7

公開日

/

更新日

ECサイトを運営していると、新規顧客の獲得に注力しがちですが、実は既存顧客のリピート率向上こそが安定した売上の鍵を握っています。

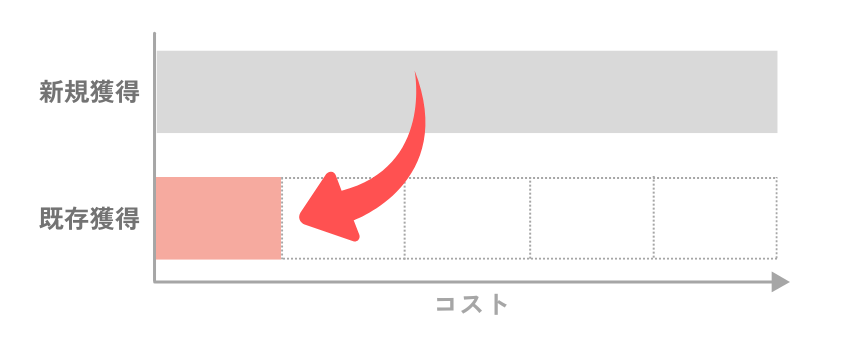

新規顧客獲得には既存顧客維持の5倍のコストがかかるという「1:5の法則」もあり、リピーターを増やすことは費用対効果の高い成長戦略といえるでしょう。

本記事では、ECサイトのリピート率を改善するための具体的な施策から、業界別の平均値、成功事例まで詳しく解説していきます。

目次

ECサイトでリピート率の改善は重要なのか?

ECサイトの競争が激化する中、リピート率の改善は単なる売上向上の手段ではなく、事業の持続可能性を左右する重要な要素となっています。

新規顧客の獲得コストは5倍?「1:5の法則」とは

マーケティングの世界では「1:5の法則」という考え方が広く知られています。これは、新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかるというものです。

近年は、広告費の高騰やプライバシー規制の強化により、新規顧客獲得のハードルは年々上がっています。限られた予算の中で最大の成果を出すには、リピート率の改善が欠かせません。

| 項目 | コスト比較 |

|---|---|

| 既存顧客の維持 | 1 |

| 新規顧客の獲得 | 5 |

顧客のファン化がLTV(顧客生涯価値)を最大化する

LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)とは、一人の顧客が取引期間全体を通じて企業にもたらす利益の総額を指します。リピート購入が増えれば増えるほど、このLTVは高まっていくのです。

| LTVが向上するメリット ・ 長期的な売上予測が立てやすくなる ・ 顧客獲得コストを回収しやすくなる ・ 口コミや紹介による新規顧客獲得が期待できる ・ ブランドへの信頼が深まり、単価の高い商品も購入されやすくなる |

「リピート改善」は安定した売上基盤+事業成長を加速させる

リピーターが多いECサイトは、毎月一定の売上が見込めるため、安定した事業運営が可能になります。

安定した売上基盤があれば、新商品開発や新規市場開拓など、攻めの投資にも資金を回すことができ、事業成長の好循環が生まれるでしょう。

まずは自社を分析!ECリピート率の平均と計算方法

リピート率の改善に取り組む前に、まずは自社の現状を正確に把握することが大切です。

この見出しでは、リピート率の計算方法から、業界別の平均値(目安)を紹介しますので、現状把握や自社分析の参考にしてみてください。

ECサイトのリピート率の計算方法を解説

リピート率の計算方法はシンプルで、以下の式で算出することができます。

| リピート率(%)= リピート購入した顧客数 ÷ 全体の顧客数 × 100 |

この式に従って、全顧客数を1,000人、リピートした人数を300人とすると、次のような計算ができます。

| 300人 ÷ 1,000人 × 100 = 30% |

なお、計算する際は、期間を明確に定めることが重要です。一般的には、3ヶ月、6ヶ月、1年といった期間で区切って測定するようにしましょう。

【業界別】自社のリピート率は平均より高い?低い?

リピート率は業界や商品特性によって大きく異なります。以下に、業界別の平均リピート率の目安をまとめました。

アパレル・ファッション業界の平均リピート率

アパレル・ファッション業界のリピート率は一般的に20〜35%程度とされています。トレンドや季節性の影響を受けやすく、ブランドへの愛着が形成されるとリピート率が高まります。

化粧品・コスメ業界の平均リピート率

化粧品・コスメ業界は30〜50%程度と、比較的高いリピート率を示す傾向があります。消耗品のため定期的な購入が発生しやすく、肌に合う製品が見つかるとブランドを変えにくいという特徴があるのです。

健康食品・サプリメント業界の平均リピート率

健康食品・サプリメント業界は40〜60%程度と、高いリピート率が期待できます。継続的な摂取が前提の商品が多く、定期購入プランの導入が一般的です。

食品・飲料業界の平均リピート率

食品・飲料業界のリピート率は商品によって幅があり、25〜45%程度が一般的です。日常的に消費される商品はリピート率が高く、味の好みが合えば継続購入されやすいという特徴があります。

Google Analyticsなどを活用して現状を把握しよう

リピート率を正確に測定するには、適切なツールの活用が不可欠です。次のようなツールを活用するとより正確なデータを収集することができるでしょう。

| ツール | 活用ポイント |

|---|---|

| Google Analytics | 新規とリピーターの割合を確認 |

| ECカートシステム | 購入頻度や購入間隔を把握 |

| CRMツール | 顧客ランクごとの行動を分析 |

なぜ顧客は戻ってこない?リピーターが増えない5つの理由

リピート率が低い場合、必ず原因が存在します。この見出しでは代表的な5の理由について見ていきましょう。

| 【代表的な5つの理由】 ・初回購入での顧客体験(CX)が良くなかった ・サイトの使い勝手が悪い(購入しにくい) ・お店を忘れられている ・コミュニケーションが一方的になっている ・メリットや特別感がない |

理由1|初回購入での顧客体験(CX)が良くなかった

初回購入時の体験は、リピート購入の意思決定に大きな影響を与えます。商品が期待と異なっていた、配送が遅れた、サポート対応が悪かったなど、初回で「もういいかな」と思われてしまうと、二度と戻ってきてもらえません。

理由2|サイトの使い勝手が悪い(購入しにくい)

一度購入したものの、サイトが使いにくければ、次回は他のショップを選ばれてしまいます。

| 問題 | 影響 |

|---|---|

| 商品が探しにくい | 購入意欲の低下 |

| 決済方法が少ない | カゴ落ちの増加 |

| スマホ対応が不十分 | 離脱率の上昇 |

| ページの読み込みが遅い | ストレスによる離脱 |

理由3|お店を忘れられている

購入後に何もコミュニケーションがないと、店舗のことを忘れられてしまい、あっという間に他のブランドに興味が移ってしまいます。定期的に適切なタイミングでコミュニケーションを取ることで、ブランドの存在を思い出してもらうことが大切です。

理由4|コミュニケーションが一方的になっている

店舗からの売り込みばかりのメッセージは、顧客にとって価値がなく、かえって逆効果になります。顧客が本当に求めている情報は何か、どんなタイミングで連絡してほしいのかを考えることが重要です。

理由5|メリットや特別感がない

初回購入と同じ条件であれば、顧客は「わざわざここで買う理由」を感じられません。リピーターを大切にしている姿勢を示し、「ここで買い続けたい」と思ってもらえる仕組みを作る必要があります。

明日からできる!ECサイトのリピート率を上げる具体的施策

この見出しでは、すぐに実践できるリピート率向上施策を、タイミング別に紹介します。以下の表にまとめましたので、まだ実施していないものがあれば、ぜひ実施してみてください。

この後の見出しでは、各施策について解説していきます。

【購入直後】開封体験を演出するサンクスメールの工夫

最も効果的な購入直後のタイミングを逃さないための施策としてサンクスメールがあります。サンクスメールは単なる注文確認だけではなく、顧客との関係構築の第一歩となるため、次のような点に留意すると、より質の高い関係を構築する手助けになるでしょう。

- 購入への感謝を心を込めて伝える

- 商品の使い方やおすすめレシピなど付加価値情報

- 次回使えるクーポンコードの提示

- SNSフォローやレビュー投稿のお願い

【購入直後】次回購入へつなげる同梱物のアイデア

商品が届いた瞬間の感動は、リピート購入の大きな動機になります。次のような同梱物を商品を一緒にお届けすることで、購入体験を向上させることができるでしょう。

| 同梱物 | 効果 |

|---|---|

| 手書きのサンクスカード | 特別感と温かみの演出 |

| 商品の使い方ガイド | 満足度の向上 |

| 次回使える割引クーポン | 再購入の動機付け |

| お試しサンプル | クロスセルの促進 |

【継続アプローチ】メルマガ・LINEでの効果的な情報発信

定期的な情報発信は、ブランドの存在を思い出してもらうために有効です。商品の活用術、お客様の声、季節に合わせた提案などを配信しましょう。配信頻度は週1〜2回程度が目安となり、これを実施することでより一層顧客との関係を深めていけることが期待できます。

【継続アプローチ】SNSを活用したコミュニティ形成とファン化戦略

SNSは顧客とカジュアルに交流できる貴重な場です。販売色を前面に出さず、顧客にとって有益な情報や楽しいコンテンツを中心に発信することで、自然とファンが増えていきます。

【継続アプローチ】One to Oneマーケティングで特別感を演出

購入履歴に基づいたおすすめ商品の提案や、誕生日の特別クーポンなど、一人ひとりに合わせたアプローチが効果的です。顧客データを活用し、「自分のことを理解してくれている」と感じてもらえるコミュニケーションを目指しましょう。

【顧客体験の向上】ストレスフリーなUI/UX改善

購入サイトの使いやすさは、リピート率に直結する重要な要素です。情報が整理されていなかったり、導線がわかりにくいサイトは、お客様にストレスを与えてしまう場合があるため、シンプルで直感的なナビゲーション、高速なページ読み込み、スマートフォン最適化、スムーズな決済フローなどを整備していきましょう。

【顧客体験の向上】丁寧な梱包と迅速な配送

商品の品質だけでなく、届け方も顧客体験の一部です。顧客の期待値は、商品が手元に届いた瞬間が一番高まるといわれています。そのため、ブランドロゴ入りの箱や当日出荷の実現など、配送体験の向上に取り組むことが大切です。

【顧客体験の向上】充実したアフターフォロー体制の構築

購入後のサポートが手厚いと、顧客の安心感と信頼感が高まります。問題が発生した際の対応次第で、かえって強いファンになってもらえることもあるのです。

【優良顧客化】会員ランク制度の導入メリット

購入回数や累計金額に応じてランクが上がる制度は、ゲーム感覚で楽しみながらリピートを促進できます。例えば、以下のような条件で会員ランク制度を導入することで、買い物をするほど得られる特典が増え、満足度を上げながら顧客の育成をすることができるでしょう。

| ランク | 条件 | 特典 |

|---|---|---|

| ブロンズ | 会員登録 | 次回5%OFF |

| シルバー | 累計3万円購入 | 次回10%OFF、送料無料 |

| ゴールド | 累計10万円購入 | 次回15%OFF、先行販売 |

【優良顧客化】リピーター限定クーポンやシークレットセールの実施

既存顧客だけが得られる特別な体験を提供することで、ロイヤリティが高まります。会員先行セールやリピーター限定の新商品先行販売など、「自分は特別に扱われている」という実感が、ブランドへの愛着を深めるのです。

他社はどうしてる?ECリピート施策の成功事例3選

実際にリピート率改善に成功した事例を見ていきましょう。

※以下の事例は当メディアの運営会社の事例でないものも含まれます。

事例1:手厚いフォローでファンを育てる健康食品EC

ある健康食品ECサイトでは、定期購入者向けに専任の健康アドバイザーが付き、電話やメールで継続的なサポートを提供しています。購入後2週間目の効果実感確認や、体調に合わせた商品の組み合わせ提案により、定期購入の継続率が40%から65%に向上しました。

事例2:データ活用で顧客に寄り添うギフトEC

ギフト専門のECサイトでは、前回のギフト送付日から1年後にリマインドメールを送るなど、購入データを分析した提案を行っています。ギフト履歴をカレンダーで管理できる機能も提供し、リピート率が25%から45%に向上しました。

ECリピート率改善に関するよくある質問(Q&A)

Q. ECサイトのリピーターを増やすには何から始めればいい?

まずは現状分析から始めましょう。現在のリピート率、初回購入から2回目購入までの期間、リピート購入する顧客の特徴などを確認してください。その上で、購入後のサンクスメールや同梱物の改善など、コストが低く効果も出やすい施策から着手することをおすすめします。

Q. リピート施策と新規集客、どちらを優先すべき?

基本的には、既存顧客のリピート施策を優先すべきです。新規獲得の1/5のコストで済み、成果も出やすいためです。ただし、既存顧客が少ない立ち上げ期では新規獲得も重要になります。理想的には、リピート施策で基盤を固めつつ、計画的に新規獲得を行うバランスが大切です。

Q. 広告を使わずにリピート客を増やす方法はありますか?

購入後のフォローメール、SNSでの有益な情報発信、同梱物の工夫、会員ランク制度など、広告費をかけない施策は数多くあります。これらは時間と手間はかかりますが、顧客との関係性構築という点では、広告よりも効果的な場合も多いのです。

Q. 効果測定はどのような指標を見れば良いですか?

リピート率、購入頻度、購入間隔、LTV、解約率などの指標を月次で追跡しましょう。一つの指標だけでなく、複数の角度から分析することで、より正確な効果測定が可能になります。

まとめ:ファンを増やし、安定したECサイト経営を目指そう

リピート率改善はECサイト成長の鍵であり、新規顧客獲得のコストが既存顧客維持の5倍かかる「1:5の法則」からもわかるように、リピーターを増やすことは費用対効果の高い成長戦略です。

安定した売上基盤の構築、LTVの最大化、ブランドへの信頼と愛着の形成といった多くのメリットがあるため、いきなり大規模な施策を始める必要はありません。

まずは現状のリピート率を測定して業界平均と比較し自社の立ち位置を把握した上で、購入後のサンクスメールの改善や同梱物の工夫など、小さな一歩から始めることが大切です。

ECサイトの売上改善にお悩みなら無料相談へ

リピート率の改善には、顧客データの分析から施策の立案、実行、効果測定まで、専門的な知識とノウハウが必要です。自社だけで取り組むのが難しい場合は、専門家のサポートを受けることも検討してみると良いでしょう。

なお、弊社では無料相談を実施しておりますので、お気軽にご活用ください。